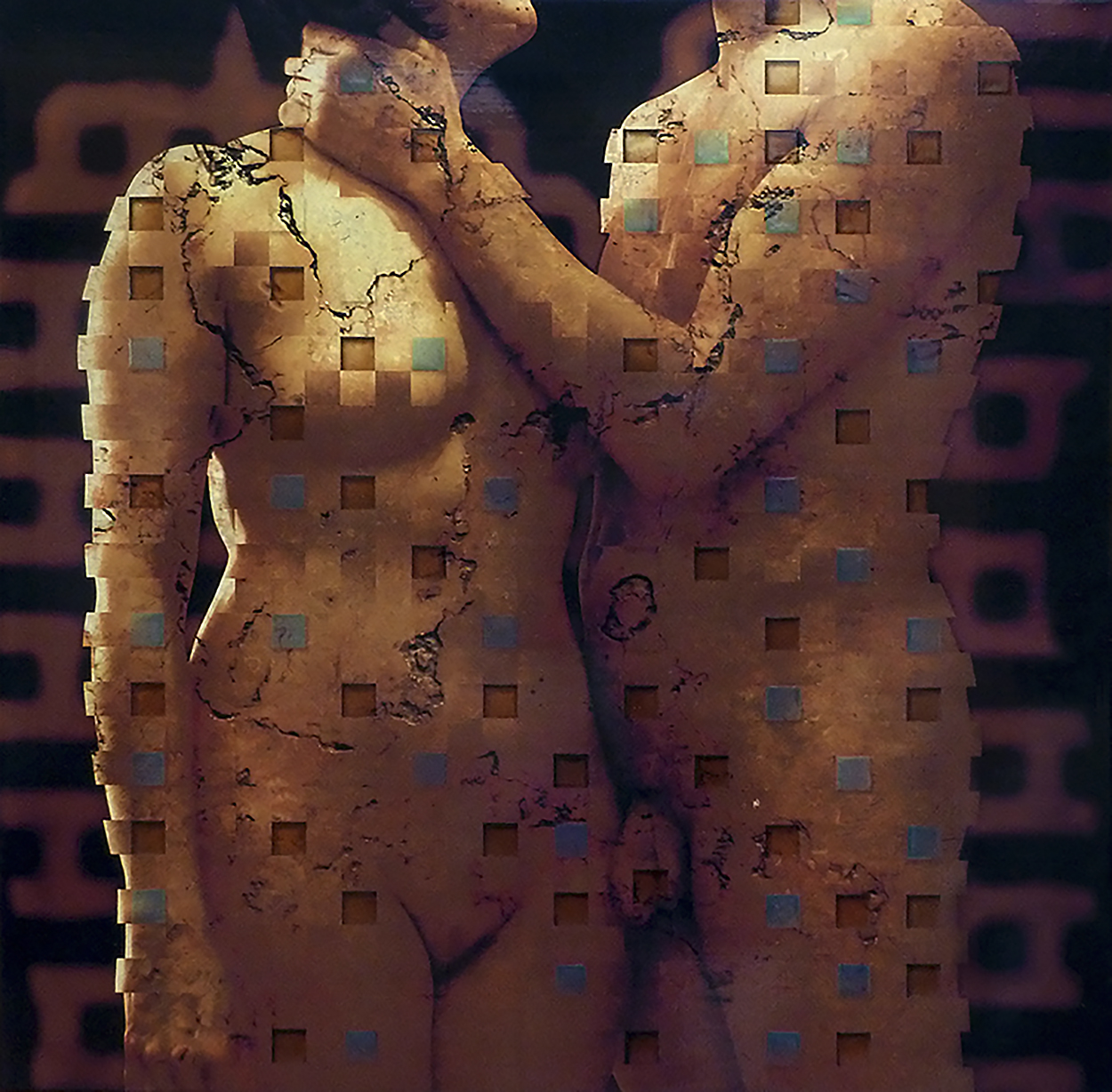

Romeo and Juliet nous aura saisi, tant par sa force plastique que par la nouveauté de l’image qui s’impose au regard. Une image nouvelle, si l’expression paraît pauvre c’est qu’elle touche l’essentiel. C’est bien de l’inédit qui nous est proposé ici, une ouverture dans le champ de la représentation. Je ne m’étendrai pas sur les modalités techniques de la paintography que Georges Dumas nous expose clairement dans le texte écrit et qui accompagne les travaux que montre le catalogue. Ce qui m’intéresse ici, c’est que son approche - le mélange de la photographie et de la peinture - est à la fois profondément pensé, et profondément sensible. Les images nées du croisement qu’il opère s’imposent : elles sont brillantes, au double sens du terme. Elles brillent, et troublent, comme il le dit lui-même, sciemment le regard, et elles participent d’une virtuosité formelle assez rare. Les sujets de ses visions sont pris dans un glacis tendre, comme prisonniers de leur propre statues au-dedans de laquelle ils respirent, sculptés à même la chair. On pense alors à ce pauvre amoureux des Visiteurs du Soir, totalement immobile, son corps de pierre gé pour l’éternité, dont on entend le cœur passionné battre pour toujours.

Georges Dumas fait rayonner l’Eros au-delà de l’amour. Soumission nous souffle que le trouble n’est pas seulement dû aux médias utilisés et au vacillement qui en résulte.

Le trouble, c’est aussi le risque de représenter l’érotisme, d’en transposer sa valeur transgressive dans l’art, et de mettre au service du fantasme le sens du « beau » qui guide l’artiste, ce que Dumas ici tout simplement réussit.

D’une toute autre manière agit, j’ai envie de dire « érotiquement » le travail d’Adrienne d’Arth. Ses nus fragiles, à la pâleur diaphanes, qui s’incarne au travers d’un rose aérien, d’une sorte de « blush » magique évoquant les joues rosissante d’une jeune lle qui se trouverait soudain nue. Nue devant le regard de qui la désire, et nue face à son propre désir, celui qu’elle ressent, à elle-même soudain dévoilé. Arth nous donne à voir un pur instant de grâce. C’est peut-être pourquoi placée devant ses nus chaque fois je frissonne. Il se passe quelque chose d’ineffable, au bord du dicible, qui ferait pâlir le moindre mot. Infiniment classique - on pense inévitablement à l’Origine du Monde de Courbet et pourtant absolument actuel. Car sa façon de voir et de représenter les corps est d’abord libre. Libre dans les poses, dans d’audacieuses contre-plongées, comme par exemple cette main qui hante le premier plan, trahissant subtilement la poésie et la fragilité du corps flouté comme endormi au second plan qu’elle prolonge, disproportionnée, joliment intempestive.

L’absence de pesanteur, la douceur, la fluidité des corps, leur délié les expose comme au cœur même de leur apparition. Ils semblent naitre, comme l’image de ce corps lové sur lui-même, fœtal, magnifique, qui semble s’abandonner dans une quiétude idéale.

À peine incarnés, s’abandonnant sous une lumière dont il faut saluer la caressante et douce subtilité, les corps nus d’Adrienne Arth sont doués d’une sorte de génie sensuel. D’une candeur absolue, quasi-redoutable, ils nous attirent à eux, au creux d’une intimité qu’on voudrait rejoindre tout comme l’intimité des rêves qui ottent autour d’eux et semblent leur offrir un cocon invisible.

« The Moon », ainsi me viennent ces mots quand je regarde le travail de Stéfany Brancaz.

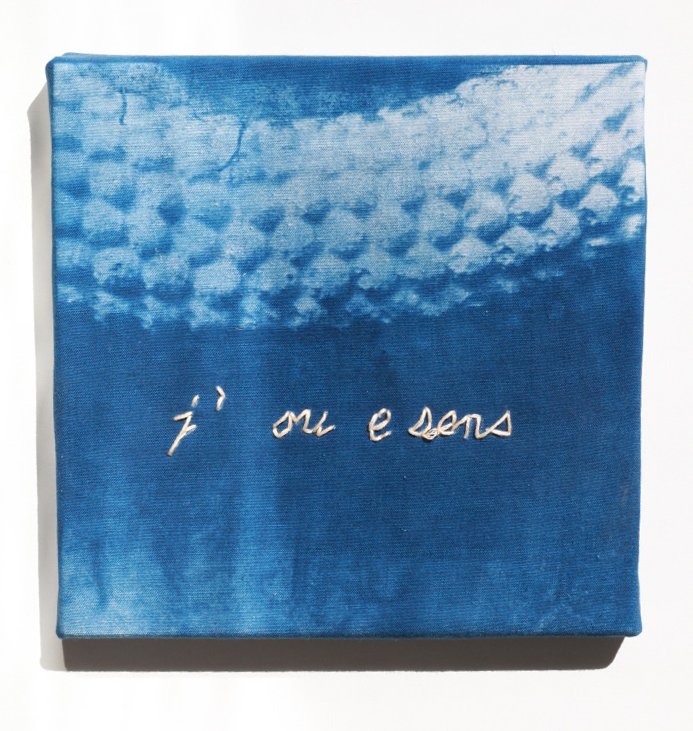

Le cycle, le sang, la chair et la chair des mots, le tissu intime et la trame des draps, ancestrale, qui accueille le sang des règles, le sang de l’hymen ou le corps du mourant. Madame Brancaz brode. Son fil de couturière s’aventure à figurer l’Eros et le Thanatos avec patience, telle Ariane, ou encore Pénélope se distrayant de l’absence. Travail au petit point, cousu main, elle tresse l’imaginaire et le symbole en des compositions singulières, telle une sorcière moderne arrimant son monde de sortilèges en de subtils gri-gris. La pensée magique, les symboles semblent son tissu, à laquelle elle offre une matière simple, essentielle, aux messages éternels.

Arte Povera, Art Singulier, proche des artistes qu’on dit « bruts » chacune de ses œuvres s’élabore, portée par sa subjectivité, c’est-à-dire un désir qui ne lâche rien. Brancaz fait, ourle ses pulsions, dans un geste qui paraît direct, sans détour, qui ne passerait pas l’idée, le concept.

On s’arrête, surpris, devant ces petits formats, ces voilures envoûtées, ces cyanotypes qui nous charment, nous désarment de simplicité, d’une vérité qui, sans doute, n’est pas si simple.